News

ホームページのお知らせ欄を、ご覧いただきありがとうございます。今回は、塩素系溶剤を使用するうえで作業環境測定を行わなければなりません、その、作業環境測定について解説していきます。

・作業環境測定とは?

まず、作業環境測定とは作業環境測定他仕様物質の有機溶剤・粉塵・騒音・有害物質を使用する作業場の騒音レベルや濃度を測定し、作業管理の良否を判断するための指標になります。すでにご存じの方もいると思いますが、労働安全衛生法では6ヶ月以内に1回定期的に、測定業者様に作業環境測定を行い、その結果を評価し、問題があると判断された場合はすぐに原因を調べて改善しなければいけないものになります。

測定業者様が測定を行い、作業管理区分という作業環境の評価が決まります。

塩素系溶剤は作業環境測定対象物質に該当いたします。

・作業管理区分とは?

今回は洗浄機関連で有機溶剤を使用する場合についての解説になります。騒音や粉塵の説明は省略させていただきます。

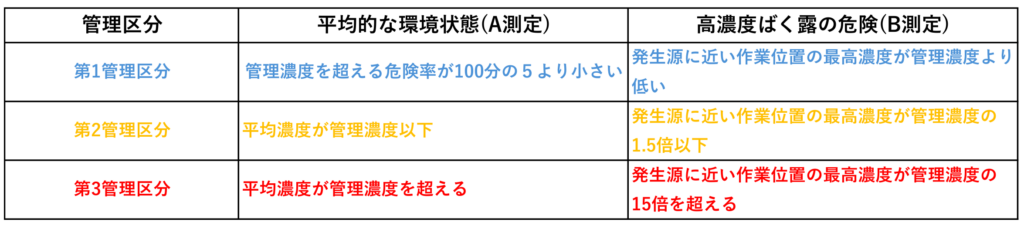

まずは、下記の表をご覧ください。

この表に記載されているものを簡単に解説していきます。

「平均的な環境状態(A測定)」について

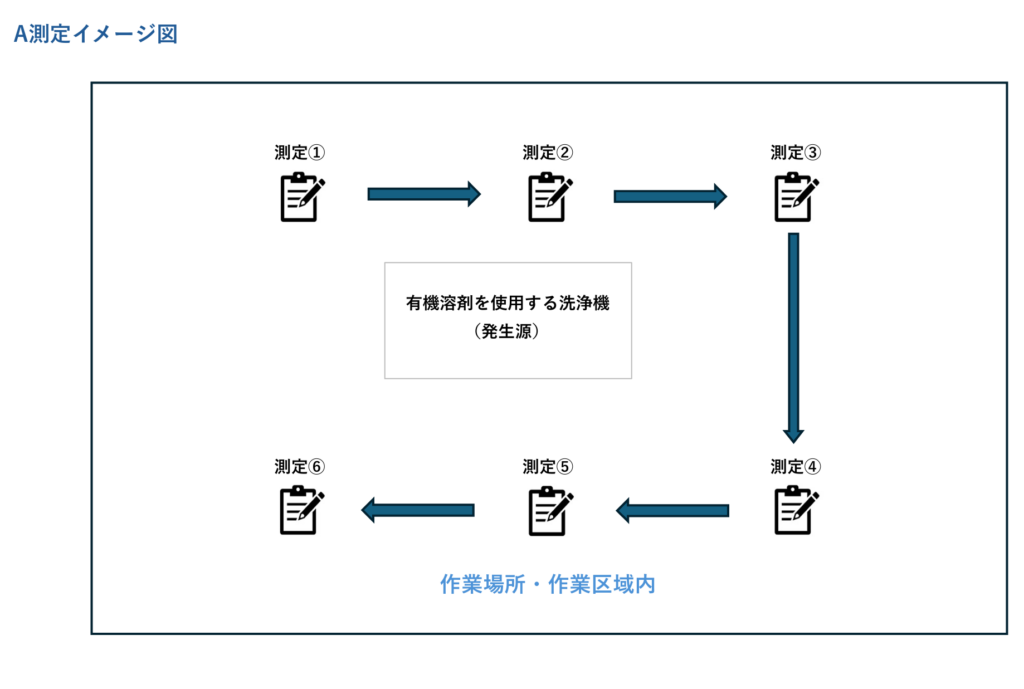

A測定とは、作業環境測定の1種になります。作業場所における有害物質の平均的な濃度を把握するための測定です。A測定の目的は、作業場所の空間的・時間的な変動の平均的な濃度を把握することです。

測定方法の詳細は省きますが、作業場区域内にランダムに6m以下等の間隔で5点以上の測定場所を選択して測定を行い、後ほど紹介するB測定値(高濃度ばく露の危険)と合わせて管理区分を決定し事業者はその区分に応じて適切な措置を講じます。

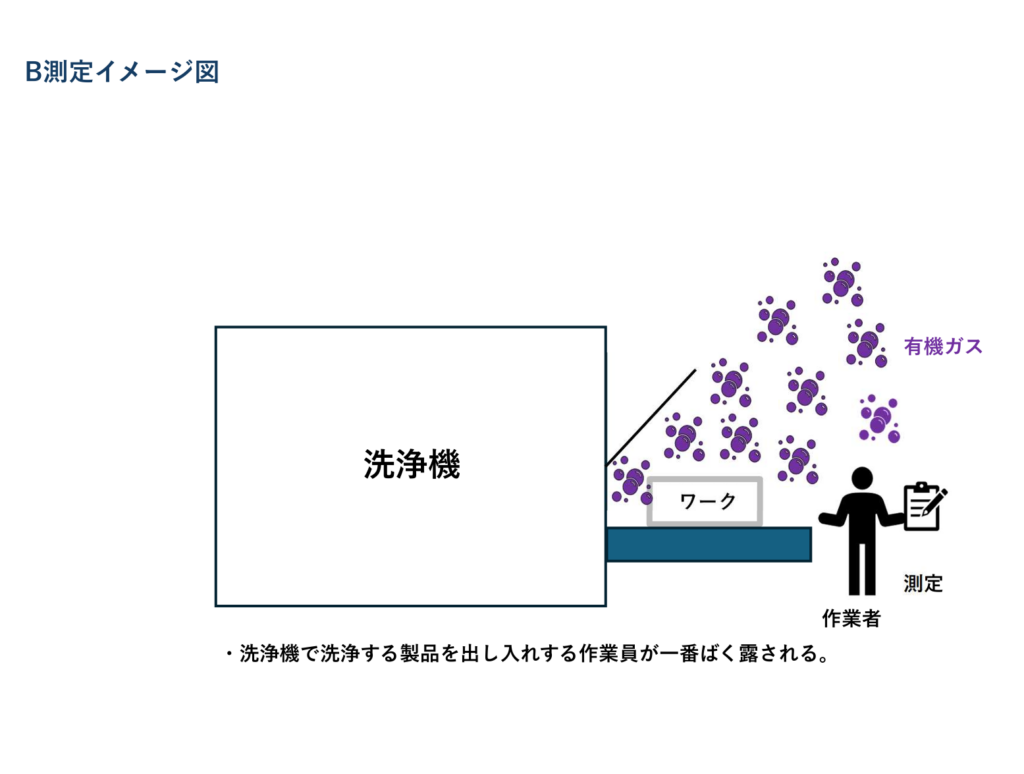

高濃度ばく露の危険(B測定)について

こちらも作業環境測定の1種で、ガスの発散源の近くで作業する作業者が高い濃度にばく露される危険があるかないかを調べるために測定を行います。

B測定の測定対象

作業者が有害物質の発散源とともに移動する場合など、A測定だけでは作業者の有害物質への大きな暴露を見逃すおそれがあると考えられる作業

B測定の測定方法

・作業者の暴露が最大と考えられる場所と時間を選択して測定する

・通常は1点ですが、2点以上測定し濃度の大きい値を選択する場合もある

その後測定結果とA測定の結果を合わせて管理区分を決定する

以上が簡単にA測定とB測定の説明をしました。次回はA測定とB測定の結果が出て、管理区分というものを決められますので、その管理区分について次回簡単に説明したいと思います。

関連記事

【溶剤解説】塩素系 ② 主な用途

【溶剤解説】塩素系 ③ 液管理

【溶剤解説】塩素系 ④ 塩素系溶剤の今後について

【溶剤解説】塩素系 ⑤ 作業環境測定とは?(A測定とB測定について)